H26 ”次世代医療を語る”(研究科横断型教育プログラム)の日程が決まりました。

<次世代の生体情報取得機器開発>

10/1. 杉本 直三 (人間健康科学系専攻:教授)

画像処理・解析による診断と治療の支援

10/8. 酒井 晃二 (人間健康科学系専攻:講師)

画像解析と診断との融合:MRIの例を中心に

10/15. 椎名 毅 (人間健康科学系専攻:教授)

次世代の検査機器開発;超音波と光による生体機能・性状のイメージング

<次世代の生体医療材料・細胞治療>

10/22. 岩田 博夫 (再生医科学研究所:教授)

人工材料への細胞の接着

10/29. 山本 雅哉 (再生医科学研究所:准教授)

新しいDrug delivery systemの開発

11/5. 門脇 則光 (医学部附属病院 血液・腫瘍内科:准教授)

がん免疫療法としての細胞療法

11/12. 前川 平 (医学部附属病院 輸血細胞治療部:教授)

京都大学における細胞治療・再生治療開発への挑戦

11/19. 藤林 俊介 (医学部附属病院 整形外科:講師)

生体活性チタンを用いた新しい骨関節疾患治療

11/26. 仙石 慎太郎 (細胞-物質統合拠点:准教授)

日本発・京大発の細胞治療・再生医療への挑戦

<医療の新しい社会還元の模索>

12/3. 細田 公則 (人間健康科学系専攻:教授)

糖尿病、肥満症、メタボリックシンドロームの次世代医療

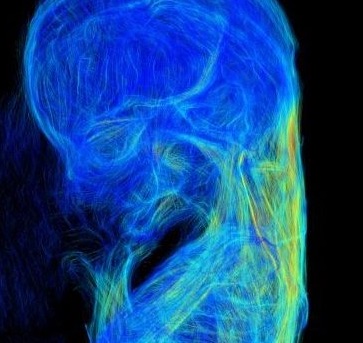

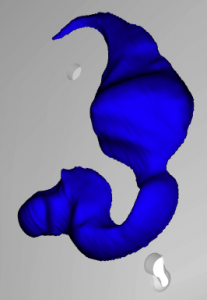

12/10. 山田 重人 (人間健康科学系専攻:教授)

次世代の出生前診断

12/17. 青山 朋樹 (人間健康科学系専攻:准教授)

新しいセンシングデバイスと情報の融合によるセルフケア器機開発

1/7. 宮野 公樹 (学際融合教育研究推進センター:准教授)

新しい医療のための異分野融合ダイナミクス

1/14. 総括