2017年度; 修士論文発表会が行われました(2018.0207; 杉浦ホール)

ヒト胚子期における腎盂形成の三次元的解析 石山 華

【背景】腎盂の発生はCarnegie Stage(CS)14頃に始まる。この発生過程については、組織切片を用いた平面的な研究が主であり、CSに沿った報告としてShikinamiの報告がある。

37. Ishiyama H, Ishikawa A, Imai H, Matsuda T, Yoneyama A, Yamada S, Takakuwa T. Spatial relationship between the metanephros and adjacent organs according to the Carnegie stage of development. Anat Rec (Hoboken) 2019. 302, 1887-2104. DOI: 10.1002/ar.24103

34. Ishiyama H, Ishikawa A, Kitazawa H, Fujii S, Matsubayashi J, Yamada S, Takakuwa T, Branching morphogenesis of the urinary collecting system in the human embryonic metanephros, PLoS One 13(9): e0203623. doi: 10.1371/journal.pone.0203623

2017年度;卒業研究発表会が行われました(杉浦ホール)。

ヒト胚子期における後頸部の膨隆の組織学的検討 大賀 彩子

ヒト胚子期における肋骨と胸郭の三次元的解析 奥野 香澄 (石津研)

後腎における腎小体形成の組織学的検討 北沢 遥

ヒト胚子期~胎児期初期における肩甲骨の形態形成 坂本 梨乃

生理的臍帯ヘルニアの還納過程及び還納後の小腸の位置固定 長田 明香里

白石直樹 くんの 博士審査会が行われました。

(11月27日18時 高井ホール於)

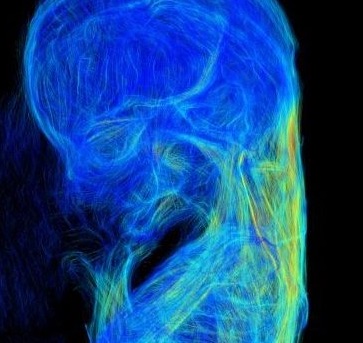

Morphology and morphometry of the human embryonic brain: A three-dimensional analysis

(ヒト胚子期における脳の三次元形態計測学的解析)

(NeuroImage, 2015, 115, 96-103、掲載済み)

ヒトの発生時期のうち、組織と器官を急速に形成する器官形成期は先天異常の発生の可能性が高い時期であり解析に重要な時期である。京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センターが保有する外見上、傷や先天異常がないヒト胚子群から、2.35TのMR顕微鏡で撮像されたCarnegie Stage(CS)13~23のヒト胚子立体画像を用いて、脳実質と脳室の形態形成について立体化像の形態変化の詳細な観察と定量学的な検討を加えた。脳実質の厚みの変化を色彩表示する方法、及び内外から大脳壁の厚さ分を削り、残った部分を肥厚部として描出するという方法を用いて可視化した。脳実質の体積はCS13からCS23間に164.4倍に形態変化を伴いながら著しく増大した。前脳、中脳、菱脳の体積もそれぞれ増大した。小脳はCS20に初めて観察され、菱脳に対する小脳の体積比はCS20の約7.2%から、CS23では12.8%と大きく増大していた。胚子体積に対する脳実質体積比はCS15からCS23の期間で11.6〜15.5%と大きな変化はなかった。前脳部の肥厚部はCS16から見られ、その解剖学的位置は大脳基底核、視床、内包と合致した。CS17以降には神経核が発達し、特に前脳部の大脳基底核付近、菱脳部の基板や小脳部が不均一に肥厚していくことがわかった。CS20になると前脳部や菱脳部で厚さの不均一性が目立ち、CS23では著明であった。これらの不均一な肥厚が、胚子期における脳の複雑な屈折や進展に影響を及ぼしている可能性がある。今回、提示した手法は神経核の発達を観察する上で非常に優れた方法であり、胎児期の脳発達の観察、解析に応用可能と考えられる。以上の研究は器官形成期のヒト脳の発生の解明に貢献し人体発生学、脳発生学や胎児診断に寄与するところが多い。

2016年度の修士学位論文発表会が行われました(2/8-2/9).

ヒト胚子期における気管支分岐形成の三次元的解析

CS22 気管支

村中くんが下記の内容で発表しました。持参したコンピュータが会場のプロジェクターと繋がらず、コンピュータを急遽替えたため、用意したMovieが動かなかったり、改行がずれたりしましたが、内容には多くの方が興味を持っていただけました。良い発表であったと思います。

【背景】呼吸器の発生はCarnegie Stage(CS)12頃に始まり、生後数年まで発達が続く。器官形成期における組織学的な研究は多く報告されているが3次元的な検討は行われていない。

【対象と方法】京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センター所有のCS13~CS22のヒト胚子から得られた立体情報計36個体を対象とした。用いた個体はいずれも明らかな外表奇形、呼吸器の異常を伴っていない。1) 位相CT画像とEFICの画像情報をもとに気管支の立体像を作成しCSごとのヒト気管支の形成過程を観察した。気管支樹を作成し2) Metzgerらが提唱したマウス気管支の分岐patternに基づいた定性的検討、3) 気管支単位の角度計測をもとに数理的な検討、を行った。

【結果】1)形成過程の観察:CS13で左右の一次気管支芽が形成され、CS16で二次気管支芽が形成された。CS20ですべての区域気管支が観察された。一次気管支芽はCS13~CS16までは気管に対して背側方向に伸長し、CS17以降では腹側に伸長した。CSが進むにつれて気管支樹の最大分岐数が増加し、CS22で最大15分岐の気管支が観察された。各葉別の最大分岐数は、葉気管支を基準(第一分岐)とすると、多い順に右下葉、左下葉、左上葉、右上葉、右中葉だった。

2)マウス気管支の分岐patternに基づいたヒト気管支の定性的解析:k番目の分岐がDomain branchingの場合、k+1番目の分岐はDomain branching、Planar bifurcation、Orthogonal bifurcationのいずれも観察されたが、分岐patternがPlanar bifurcation、Orthogonal bifurcationである分岐は最も末梢の分岐のみに観察された。Orthogonal bifurcationの分岐において回転角が約90°の分岐と約45°の分岐が見られ、約90°の回転角の分岐の方が多いものの、約45°の回転角の分岐も一定数見られた。

3)気管支の数理的解析:Symmetric patternは主に末梢側で見られ、Asymmetric patternは中枢側と末梢側のどちらにも見られ、明瞭な分布の差はなかった。Symmetric patternはMetzgerらのPlanar bifurcationとOrthogonal bifurcationと類似点が見られた。Asymmetric patternはMetzgerらが定義したpatternに類似するものはなかった。

【結論】ヒト胚子期のCSごとの気管支の発生過程を形態学的、定性的、定量的に明らかにした。気管支の正常発生を知ることで異常個体の解析に応用できる可能性がある。

44. Fujii S, Muranaka T, Matsubayash J, Yamada S, Yoneyama A, Takakuwa T. The bronchial tree of the human embryo: an analysis of variations in the bronchial segments. J Anat 2020, 237, 311-322. doi: 10.1111/joa.13199.

48. Fujii S, Muranaka T, Matsubayashi J, Yamada S, Yoneyama A, Takakuwa T. Bronchial tree of the human embryo: categorization of the branching mode as monopodial and dipodial, PLoS One 16; e0245558, 2021, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245558

質疑応答も含め大変よくできました。晴れて卒業です。

ヒト胚子期~胎児期初期の大腿骨、髄腔の形態形成 鈴木裕子

ヒト胚子期後期におけるWillis輪の形態の多様性 古市華菜

高解像度MRI・DTIを用いたヒト胎児心筋の走行 西谷早織

ヒト胎児期初期~中期における中耳形成の三次元的解析 大槻咲愛

ヒト胚子期、胎児期初期における上気道、口腔の形態形成 尾脇なつみ

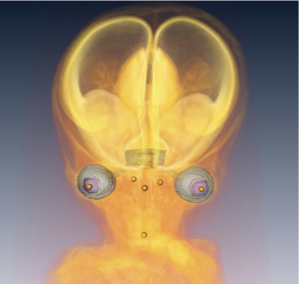

ヒト器官形成期における視覚器の発達についての3次元的解析 大坂美穂

ヒト器官形成期における視覚器の発達についての3次元的解析

【背景】視覚器の発生はCarnegie Stage(CS) 10の視溝形成から始まり、生後数ヶ月まで発達が続く。器官形成期における組織学的な研究はこれまで多くの報告があるが、3次元的な検討は十分には行われていない。

【対象と方法】京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センター所有のヒト胚子、胎児標本の立体情報計65例(位相CTdata;26例、MRIdata;39例)を対象とした。用いた標本は全て明らかな外表奇形、視覚器の異常を伴っておらず、胚子標本はCS16~CS23、胎児標本は胎児期初期(CRL34㎜~152㎜)に分類される。画像情報を基に視覚器の立体像を作製し、1)頭部における水晶体や網膜(強膜)、視神経などの立体的位置関係の変化の検討、2)外眼筋の形成過程の検討を行った。

【結果】1)視覚器の立体的位置関係の変化: 水晶体は外側から腹側、頭側から尾側へ移動した。頭部横径に対する水晶体中心間距離はCS16~C21では1~1.2だったが成長に伴い減少し、CS16~CRL30㎜の胎児期初期までは変化が大きく、その後0.4~0.5に収束した。頭尾方向の移動はCS17~CS18 にかけて大きな変化がみられた。左右の視神経がなす角度は、CS16~17では160°~180°だったが徐々に小さくなりCRL30㎜の胎児期以降では60°~80°に収束した。いずれの変化もCRL30㎜以降の胎児期初期で収束し成人の値と近くなることから、この時期から頭部における視覚器の位置関係は成人に近いことを示した。

2)外眼筋の形成過程: 胎児期初期では成人と同様、4本の直筋(上直、下直、内直、外直)と上斜筋は視神経管周囲の骨膜(総腱輪)から、下斜筋は眼窩の前縁内側骨膜から起始していた。全ての外眼筋が眼球表面の強膜に停止しており、発達に大きな左右差はみられなかった。体積は外直筋、長さは上斜筋、平均断面積は上直筋が最も増加率が大きかった。上斜筋の滑車部分がなす角度は、CS22~23では直角に近かったが、徐々に小さくなりCRL50㎜以降の胎児期では40°~50°に収束し成人と近い値を示した。

【結論】胚子期、胎児期初期のいずれも正常と判定された個体の位相CTdataやMRIdataを用いて視覚器の立体像を作成し、成長に伴う視覚器の立体的位置関係の変化や外眼筋の成長を定量的に明らかにした。異常個体の立体像も同様に作成することで、視覚器の発生の異常についても解析できることが期待できる。また、さらに解像度の高い撮像方法が可能となることで、今回解析できなかったCS16以降の個体でも詳細な解析が行われることが期待できる。

29. Osaka M, Ishikawa A, Yamada S, Uwabe C, Imai H, Matsuda T, Yoneyama A, Takeda T, Takakuwa T, Positional changes of the ocular organs during craniofacial development, Anat Rec (Hoboken) 300(12), 2107–2114, 2017 DOI: 10.1002/ar.23588(概要)

4回生の卒業研究発表会が行われました。

本年度は、理工系のグループに混じっての発表になりました。

ヒト胚子期~胎児期における側頭骨錐体部の内部構造の三次元的観察 石川 葵

修士論文審査が行われました。落ち着いてわかりやすく発表でき、良かったと思います。諮問も問題なく終了です。

ヒト聴覚器の各発生段階の形態学的解析

CS22 聴覚器立体像

背景 :ヒトの聴覚器は、内耳、中耳、外耳に分けられる.その発生過程については、これまで組織切片を用いた観察が主体であり、立体像を用いた解析は膜迷路でしか行われていない.また、現在ヒト発生学での発生段階の指標として用いられているカーネギーステージ(Carnegie Stage(CS))分類の提唱以前に行われているものが多いため、CSに沿った報告が少ない.

目的 :ヒト胚子の連続組織切片を用いて立体像を作成し、胚子期における内耳、中耳、外耳それぞれの各CSにおける形態的特徴と、相互の位置関係を明らかにする.

対象・方法 :京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センターに保存されている外表の状態から正常と判断され、かつ、保存状態が良好なヒト胚子の連続組織切片17個体(聴覚器33例)を用いて聴覚器の立体像を作成し,CSごとに発生過程の観察を行った.

結果 :①内耳 半規管:CS18(4個体、聴覚器8例)では、3例で半規管が全く形成されておらず、1例で後半器官のみ、1例で前半規管のみ、3例で前半規管と後半規管の2つが形成されていたが、CS19以降の個体では全例で3つ全ての半規管が観察された.蝸牛管:CS18(4個体、8例)では、6例で蝸牛管の回転は観察されず、2例で回転方向(上向き)に曲がりL字型になっていた.その後徐々に回転が進み、CS19(3個体、6例)の2例で半回転、CS20(2個体、4例)の全例で1回転、CS21(4個体、8例)の2例とCS22(3個体、5例)の全例で1回転半、CS23(1個体、2例)の全例で2回転していた.卵形嚢と球形嚢:CS22(3個体、5例)の3例とCS23(1個体、2例)の全例で球形嚢と卵形嚢を明確に区別することが可能であった.②中耳 耳小骨:アブミ骨はCS18(4個体、8例)の2例ですでに輪の形が形成されていたが、CS23までの全例でアブミ骨底が観察されなかった.ツチ骨とキヌタ骨は、CS19(3個体、6例)の4例で原基が観察でき、CS23までに成人のものとほぼ同様の形態がつくられていた.また,キヌタ・ツチ間の関節面はCS19(3個体、6例)の2例で接しており、キヌタ・アブミ間の関節面はCS21(4個体、8例)の7例で接していた.耳管:耳管は全CSの全例で正面から観察すると平たく、側面から観察すると、耳介へ向かって広がる裂隙状であった.③外耳 外表形態:Streeter G. L.による耳介の形態分類を参考に分類を行ったところ、時系列に沿った形態が観察されたが、左右で形態に差をもつ個体が6個体存在した.④相互関係 耳小骨と内耳:側面から観察した際、CS20までは全例とも、耳小骨が蝸牛管の回転始起部付近で前後方向にずれて存在していたが、発達段階が進むにつれて徐々に近づき、CS22以降の全例で、耳小骨が前庭付近で互いに重なり合って存在していた.CS23では、全例でアブミ骨が球形嚢部分に接していた.耳管と外耳道:CS19では耳管に対して低い位置に存在する外耳道が,発達段階が進むにつれて徐々に耳管に接近していた.

結論 :本研究で,CS18からCS23までの聴覚器の立体像を作成し,各CSのそれぞれの発生過程と相互関係が明らかになった.今回,正常個体の発生過程が明らかになったことにより,先天的な聴覚器の異常の早期発見につながることが期待される

21. Ozeki-Sato M, Yamada S, Uwabe C, Ishizu K, Takakuwa T, Correlation of external ear auricle formation with staging of human embryos, Congenit Anom (Kyoto) 56, 86-90, 2016, DOI: 10.1111/cga.12140, (概要) (外耳形態の部分)

26. Ozeki-Satoh M, Ishikawa A, Yamada S, Uwabe C, Takakuwa T. Morphogenesis of the Middle Ear Ossicles and Spatial Relationships with the External and Inner Ears during the Embryonic Period, Anat Rec (Hoboken) 299:1325–1337, 2016, DOI 10.1002/ar.23457, (概要) (中耳骨の形成と内耳・外耳・耳管との空間的関連性)